从盼复诊到怕复诊,按人头付费到底咋回事?

有行业同仁说:按人头付费就是诊所亏本看病。

这到底是怎么回事呢?

广东省医保局宣布自2026年1月1日起,全省实施普通门诊按人头付费改革。即医保按照医疗机构签约的人数和服务类型拨预算。

其实这不是一个新鲜事,近几年“按人头付费”的支付模式已经在广东、天津、江苏、山东、浙江等地试点,以应对门诊费用快速增长的问题。

按理说,只要在诊所签约的患者不生病,医保照样回款,这岂不是稳赚不赔?为啥同行们还为“按人头付费”这件事挠头?

咱们先扎扎实实捋一捋这笔账就清楚了。广州某诊所负责人以城镇职工门诊统筹的相关情况举例:

这样一来,医疗机构肯定干不下去,所以医保局也允许医疗机构增加定点人数,就是无论这个人是否看病,反正只要在你这儿定点了,医保局还是会按预算标准给钱,以弥补医疗机构的损失。

这样来看,盈亏的界限,就需要精准的营收数据来平衡。

盈亏的数据并不好平衡,因为诊所面临的现实困境更为复杂:

蛋糕太小

一个患者,在一家诊所定点了,就很难再定点第二家。社区的存量人口就这么多,诊所却不少,竞争激烈。

老客户变负担

过去,只要服务得好就能积累一批信任我们的老顾客,尤其是慢病患者,他们复诊率高,医疗需求稳定,这一直是诊所的宝贵资产;但在新政策下,他们每来看一次病,都在快速消耗那1300元的人头费,直奔6700元的窟窿而去。广州某诊所负责人称:“患者看病次数越多,我们亏得就越多。传统的经营逻辑现在完全行不通了。”

患病次数不能控制

医保部门鼓励诊所提高技术,尽快治好病人,这样下个月患者没事,诊所还能白赚108块。道理是这个道理,但疾病,尤其是慢病,它的康复过程有其客观规律,不是看几次就能看好的,也不是诊所想控制就能控制的。医疗机构作为特殊行业,必定不能为了控费,让病人没好利索就停药。

所以,一些诊所认为,医保项目好像成了一种便民服务,怎么算都只能亏钱。

但其实要理顺这笔盈亏账也不难,要看一个关键的指标——医保费用占比。

简单说,就是一个医生开的方子、做的治疗,通过医保统筹支付的比例有多少,比例越高,诊所的亏损就越大。

广州某诊所负责人表示:“像我们诊所,整体医保占比控制在40%左右,才能勉强维持平衡。但如果某个医生开的处方医保占比达到80%甚至100%,这意味着他的病人几乎全部在用医保,且消耗巨大,对诊所而言就是纯粹的亏损,所以需要有一个报表,可以一次性查询到所有医生的费用类别以及支付占比。”

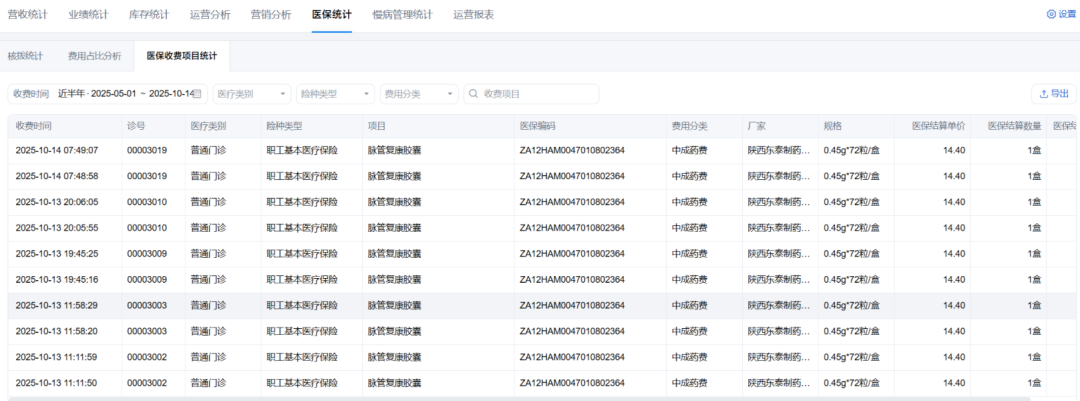

一般情况下,大家都会选择诊所管理系统来进行数据的统计,ABC数字医疗云系统能够清晰展示每个医生的开单业绩,以及其医保支付的总额及占比是多少?帮助诊所精准监控医保基金的使用结构,指导合理开方。

系统内还支持诊所按不同险种和医疗类别分析费用分类与项目结算情况,更直观了解各类患者的结算结构。

清晰的分析数据,并非是要限制医生诊疗,而是管理层更清晰知道经营的问题,及时进行方向调整。

那么,要怎样调整呢?

该负责人坦言,如果看到某个医生医保占比异常高,直接禁止他看医保病人这是不现实的,关键在于医生的沟通和引导:

● 发动朋友圈:鼓励医生与关系好的老患者沟通,坦诚诊所的运营压力,鼓励他们发动身边的亲友将医保定点到诊所。

● 优化处方结构:避免开大处方,多开性价比高的药品。

● 适当推荐非医保项目:充分发挥诊所的特色,医生可适当推荐一些针灸、推拿、康复理疗、中医特色疗法等非医保支付的项目。

● 提高医生水平:最终还是要回归医疗本质,提升医术,早点治好患者,减少无效和低效的复诊。

尽管“按人头付费”带来诸多挑战,但早一天看清账本,早一天调整策略,我们就能早一天在新规则下找到活下去、甚至活得好的方法。

各位老板,你们有什么应对“按人头收费”改革的高招?欢迎分享。

(除特殊标注外)

本文配图由ABC数字医疗云提供界面示例,

旨在帮助读者更直观地理解文意,供选型时参考。